- ホーム

- 戸籍・税・保険・年金

- マイナンバー

- マイナンバーカードの申請と受け取り方法

マイナンバーカードの申請と受け取り方法

「マイナンバーカード」とは

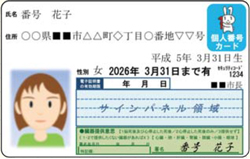

マイナンバーカードはマイナンバー(個人番号)が記載された顔写真付のカードです。

マイナンバーカードは、プラスチック製のICカードで、カード面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)と本人の顔写真等が表示されます。本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等にもご利用いただけます。

|

|

「マイナンバーカード」でできること

マイナンバー(個人番号)を証明する

マイナンバー(個人番号)の提示が必要なさまざまな場面で、マイナンバー(個人番号)を証明する書類として利用できます。

各種行政手続きのオンライン申請

マイナポータルへのログインをはじめ、各種の行政手続きのオンライン申請に利用できます。

本人確認の際の公的な身分証明書

マイナンバーの提示と本人確認が同時に必要な場面では、これ1枚で済む唯一のカードです。金融機関における口座開設・パスポートの新規発給など、さまざまな場面で活用できます。

各種民間のオンライン取り引きに

オンラインバンキングをはじめ、各種の民間オンライン取り引きに利用できるようになります。

将来的には

この他、将来的には市区町村や国等が提供するさまざまなサービスごとに必要な複数のカード機能を一体化したり、コンビニなどでの各種証明書の交付媒体として利用されるといった可能性が考えられます。

マイナンバーカードの有効期間

カード発行時の年齢/18歳以上

- カードの有効期間:10回目の誕生日

- 利用者証明用電子証明書:5回目の誕生日

- 署名用電子証明書:5回目の誕生日

カード発行時の年齢/15歳以上~17歳まで

- カードの有効期間:5回目の誕生日

- 利用者証明用電子証明書:5回目の誕生日

- 署名用電子証明書:5回目の誕生日

カード発行時の年齢/15歳未満

- カードの有効期間:5回目の誕生日

- 利用者証明用電子証明書:5回目の誕生日

- 署名用電子証明書:15歳未満については、原則として発行しない

マイナンバーカードの券面記載事項の変更

引っ越しや婚姻等でマイナンバーカードの券面記載事項(住所・氏名等)が変更となった場合、転入届・転居届や戸籍の届出(婚姻届等)に併せて、マイナンバーカードもお持ちください。

新たな住所・氏名等を追記欄に記載します。

また、マイナンバーカードに搭載されているICチップの情報(住所・氏名等)も更新します。その際、マイナンバーカード(個人番号カード)に設定した暗証番号の入力が必要となりますので、確認の上お越しくださいますようお願いします

マイナンバーカードの申請方法

マイナンバーカードの取得は希望する人のみです。

マイナンバーカードの申請方法は、以下のいずれかの方法で行うことができます。

初回の手数料は無料です。

1 郵送で申請する場合(交付時来庁方式)

- 通知カードの下に付いている「個人番号カード交付申請書」に必要事項を記入し、ご本人の顔写真(4.5cm×3.5cm)を貼り、地方公共団体情報システム機構へ郵送でお申し込みください。(申請書がない場合や、「個人番号カード交付申請書」に記載の住所、氏名等に変更がある場合は、住民課戸籍年金担当窓口で新たに申請書を交付します。)

- マイナンバーカードができたら、役場から交付通知書をお送りします

- 必要書類を持参のうえ、住民課戸籍年金担当窓口で受け取ってください

個人番号カード交付申請書の郵送先

|

〒219-8650 日本郵便株式会社 川崎東郵便局 郵便私書箱第2号 地方公共団体情報システム機構 個人番号カード交付申請書受付センター 宛 |

返信用封筒について

「通知カード」および「個人番号カード交付申請書」に同封されていた個人番号カード交付申請書の送付用封筒の、差出有効期間が切れている場合や、返信用封筒がない場合は、こちらからダウンロードいただけます。

申請書をなくした場合や引っ越しで記載内容に変更がある場合は

個人番号カード交付申請書をなくした場合や、引っ越しなどで「個人番号カード交付申請書」に記載されている内容(住所、氏名等)に変更がある場合は、通知カードに同封されていた「個人番号カード交付申請書」やその申請書に記載されているQRコード・申請書IDが使用できません。今後、個人番号カードの交付を希望される場合は、新たに「個人番号カード交付申請書」を作成してお渡ししますので、お手数をおかけしますが、申請される前に、住民課戸籍年金担当にお問い合わせください。

2 オンラインで申請する場合(交付時来庁方式)

スマートフォンやパソコンで申請し、後日、役場の窓口でマイナンバーカードを受け取る方法です。

- スマートフォンやデジカメで自身の顔写真を撮影します

- マイナンバーカード申請用のWEBサイト(「個人番号カード交付申請書」にQRコードが付いています。申請書がない場合や、「個人番号カード交付申請書」に記載の住所、氏名等に変更がある場合は、住民課戸籍年金担当窓口で新たに申請書を交付します。)にアクセスし、画面にしたがって必要事項を入力のうえ、撮影した顔写真のデータを添付して送信します

- マイナンバーカードができたら、役場から交付通知書をお送りします

- 必要書類を持参のうえ、住民課戸籍年金担当窓口で受け取ってください

3 役場窓口で申請する場合(申請時来庁方式)

住民課戸籍年金担当窓口でマイナンバーカードの申請をし、後日、本人限定受取郵便にてご自宅で受け取る方法です。

※申請には、申請者ご本人が窓口にお越しいただく必要があります(任意代理人の申請はできません)。15歳未満の場合や成年後見制度を利用されている場合も、必ず申請者ご本人および法定代理人(成年後見人)もお越しいただくことになります。

窓口で本人確認とともに、暗証番号を決定していただきますので、暗証番号はあらかじめ決めておいてください。

1.次の書類を持参のうえ、住民課戸籍年金担当窓口で申請します

- 通知カードの下に付いている「個人番号カード交付申請書」(申請書がない場合や、「個人番号カード交付申請書」に記載の住所、氏名等に変更がある場合は、住民課戸籍年金担当窓口で新たに申請書を交付します)

- 申請書用顔写真(4.5cm×3.5cm、無帽、無背景、6カ月以内に撮影)

- 通知カード(回収します)

- マイナンバーカード各種届出に関する本人確認書類

- 住民基本台帳カード(お持ちの人のみ)

2.暗証番号の決定(暗証番号はカードが準備でき次第、町で代理入力します)

3.ご自宅にマイナンバーカードが届きます

申請から約1か月後に、本人限定受取郵便(特例型)で送付します。

郵便局から通知書が届いた後、希望日を連絡しご自宅でお受取りいただくか、郵便局窓口でお受取りください。なお、受取りには本人確認書類の提示が必要です。提示が必要な本人確認書類は上記と異なりますので、以下の日本郵便株式会社ホームページでご確認ください。

- 本人限定受取について(日本郵便ホームページ)

注意事項

- 持参するものが不足している場合など、申請を受け付けられない場合があります

- 通知カードと住民基本台帳カードは、申請時に返納していただきます。マイナンバーカード受け取りまでの間、通知カードと住民基本台帳カードを返納することに差し支えがある場合は、郵送またはオンライン(交付時来庁方式)で申請してください

マイナンバーカードの受け取りについて

交付申請されたマイナンバーカードは、全国の市区町村分を地方公共団体情報システム機構が一括して作成しているため、即日交付はしておりません。申請後、約3~4週間後でカードが市区町村へ送付され、カード受け取りの準備ができた方から順次交付通知書または本人限定受取郵便にてマイナンバーカードを送付しておりますので、あらかじめご承知おきください。

1および2の方法(交付時来庁方式)によりマイナンバーカードを申請された人には、お渡しする準備ができましたら「交付についての案内」および「交付通知書」を送付します。案内が届きましたら、ご本人が住民課戸籍年金担当窓口で受け取ることができます。

※15歳未満の人や成年後見制度を利用されている場合は、必ず法定代理人(成年後見人)が同行してください

受取場所と時間

交付手続きには、設定等に20分程度かかります。また、混雑が予想されますので、時間に余裕を持ってお越しください。

| 受取場所 | 住民課戸籍年金担当窓口 |

| 時間 | 平日:午前8時30分~午後5時15分まで |

受け取りに必要なもの

本人が来庁する場合

| 1.通知カード | 返納が必要です |

| 2.交付通知書(ハガキ) | 回答書に署名が必要です |

| 3.申請者本人の本人確認書類(原本) |

下記ページのA書類から1点または、B書類から2点をお持ちください。 |

| 4.住民基本台帳カード | お持ちの人のみ。返納が必要です |

病気や身体の障害等のやむを得ない理由により申請者本人が窓口でカードを受け取ることができない場合

申請者本人が、次の理由により来庁が難しい場合に限り、代理人にカードの受け取りを委任できます。

やむを得ない理由に該当する場合

- 病気、身体の障害等により交付申請者の来庁が困難であると認められる場合

- 長期(国内外)出張者、交付申請者の仕事の内容や勤務場所、勤務形態の客観的状況に照らして「交付申請者の出頭が困難であると認められるとき」に該当すると市町村長が判断する場合

※仕事が忙しい等といった場合には、やむを得ない理由に該当しませんので、ご了承ください

| 1.通知カード | 返納が必要です |

| 2.交付通知書(ハガキ) | 回答書に署名が必要です |

| 3.申請者本人の本人確認書類(原本) |

マイナンバーカード各種届出に関する本人確認書類のうち、A書類から2点または、A書類から1点とB書類から1点、もしくはB書類から3点(うち1点は顔写真ありのもの) ※なお、顔写真ありのB写真をお持ちでない人は、下記のア~ウのいずれかに該当する書類を提出してください。顔写真ありのB書類1点とすることができます。

|

| 4.代理人の本人確認書類(原本) | マイナンバーカード各種届出に関する本人確認書類のうち、A書類から2点または、A書類から1点とB書類から1点 |

| 5.代理権者の確認書 |

法定代理人の場合…戸籍謄本またはその資格を称する書類 任意代理人の場合…委任状 ※交付通知書(ハガキ)の委任状の欄にご本人が記入してください |

| 6.住民基本台帳カード | お持ちの人のみ。返納が必要です |

| 7.ご本人の来庁が困難であることを証する書類 | 診断書、本人の障害者手帳、入院や施設等に入所している事実を証する書類、会社からの長期出張していることを証明する書類など |

暗証番号の設定について

マイナンバーカードの受け取りの際に、次の暗証番号を設定していただく必要がありますので、あらかじめご準備ください。

| 証明書の種類 | 暗証番号 | 使用用途 | |

| 署名用電子証明書 |

英数字6文字以上16文字以下 (英字は大文字、英字と数字を組み合わせる) |

e-Taxなどインターネットで電子申告を行う際に使用します | |

| 利用者証明書電子証明書 | 数字4桁 | 同じ番号を設定することができます | マイナポータルの利用時等に本人であることの認証手段として使用します |

| 住民基本台帳事務用 | 数字4桁 | 転入手続きやカードの住所・氏名等の変更手続きの際などに使用します | |

| 券面事項入力補助用 | 数字4桁 | 個人番号や住所、氏名、生年月日、性別の確認などに使用します | |

やむを得ない理由に該当する場合の任意代理人がご来庁になる場合の暗証番号の設定は、「交付通知書(ハガキ)」裏面下部の記入欄へご本人に暗証番号をご記入いただき、表面に貼ってある目隠しシールを再利用して、記入した暗証番号の上に貼ってください。

記入していただいた暗証番号は職員が確認・設定し、代理人にカードを交付します。

マイナンバーカードの券面記載事項の変更

引っ越しや婚姻等でマイナンバーカードの券面記載事項(住所・氏名等)が変更となった場合、転入届・転居届や戸籍の届出(婚姻届等)に併せて、マイナンバーカードもお持ちください。

新たな住所・氏名等を追記欄に記載します。

また、マイナンバーカードに搭載されているICチップの情報(住所・氏名等)も更新します。その際、マイナンバーカードに設定した暗証番号の入力が必要となりますので、確認の上お越しくださいますようお願いします。

住民基本台帳カードの新規発行の終了

マイナンバー制度の導入に伴い、住民基本台帳カードの発行は平成27年12月28日で終了しました。

詳しくは下記ページをご覧ください。

その他の問い合わせ

「通知カード」「マイナンバー(個人番号)カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせは、次までお願いします。

マイナンバー総合フリーダイヤル

- 電話:0120-95-0178 (無料)

平日:午前9時30分~午後8時

土・日曜日、祝日:午前9時30分~午後5時30分

(年末年始12月29日~1月3日を除く)

個人番号カードコールセンター

(全国共通ナビダイヤル)

- 電話:0570-783-578 (有料)

全日:午前8時30分~午後8時

(年末年始12月29日~1月3日を除く)

一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合

- 電話:050-3818-1250(有料)

外国語対応のダイヤル

英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語に対応しています。

- 電話:0120-0178-27(無料)

- 電話:0570-064-738(有料)

※マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けます

住民課

戸籍・年金担当

〒089-3392

北海道中川郡本別町北2丁目4番地1

電話:0156-22-8128